Хаос в обслуживании офиса — не норма, а следствие системных пробелов. В статье собрали 4 причины и показали шаги, которые помогут вернуть процесс под контроль.

- Как и когда возникает хаос в обслуживании офиса

- Причина #1. Зоны ответственности команды АХО не формализованы «на бумаге»

- Причина #2. Неэффективные каналы для приёма обращений

- Причина #3. Ручная постановка задач команде АХО

- Причина #4. Нет чёткого понимания, что происходит с заявкой, когда её уже взяли в работу

пробуйте 14 дней бесплатно

Наведите порядок в заявках АХО и эксплуатации за 1 час

Типовые заявки уже настроены в системе 🔥

Быстрый старт

Как и когда возникает хаос в обслуживании офиса

Комфорт в офисе складывается из вполне конкретных деталей: тепло, чисто, спокойно, в переговорной не дует, на кухне всегда есть вода, кофе и снеки, а в кабинетах — стабильный интернет.

Поддерживать комфортную среду и бесперебойную работу офиса — зона ответственности, а заодно и зона заботы специалистов АХО.

Когда что-то не так, сотрудники идут к вам с бытовыми просьбами и проблемами — от срочной уборки до выбора нового поставщика кофе.

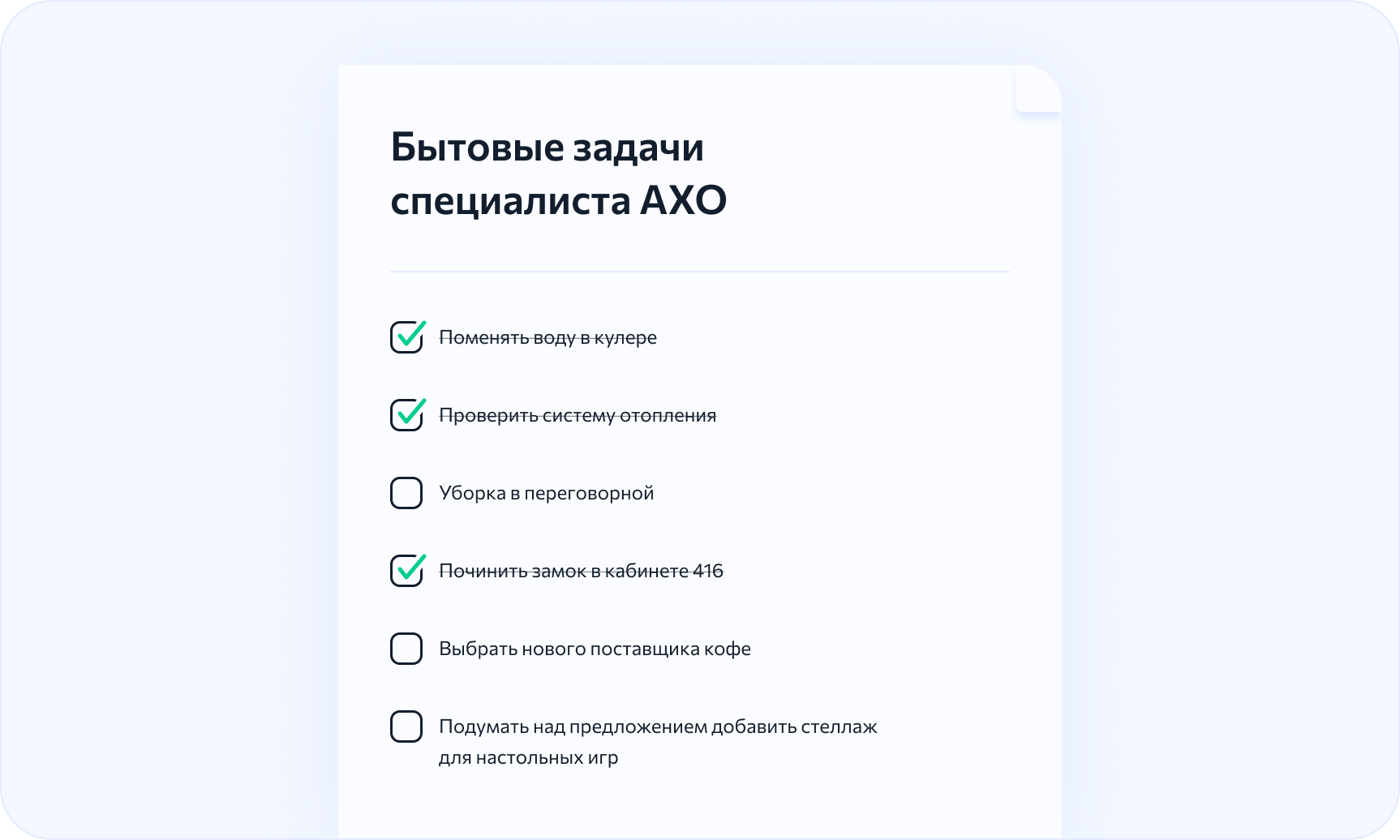

Такой чек-лист помогает визуально представить себе поток бытовых задач АХО — разнообразных, но важных для комфорта сотрудников

Такой чек-лист помогает визуально представить себе поток бытовых задач АХО — разнообразных, но важных для комфорта сотрудников

Если у вас небольшой офис, например, один open space, кухня, несколько санузлов и до 100 сотрудников — поток просьб невелик, все друг друга знают, и в целом легко держать всё под контролем.

Но если офис крупный или распределённый, с отдельными кабинетами, ресепшеном, переговорками — задач на бытовое обслуживание становится в разы больше.

При этом обращения от сотрудников, как правило, поступают разными путями: кто-то пишет в мессенджер, кто-то звонит, кто-то подходит лично, кто-то отправляет письмо на почту.

Со временем становится всё труднее включаться во все процессы и отслеживать, кто и чем занят, какая задача выполнена, насколько загружена команда АХО.

В какой-то момент у руководителя появляется ощущение «узкого горлышка»: все обращения идут через него, что-то теряется, что-то забывается, приходится постоянно тушить пожары вместо того, чтобы управлять процессом.

Часто такой формат работы кажется нормой: «все так живут, привыкли, справляемся». На деле это не рутина, а системные пробелы. Их можно закрыть, и тогда рабочие будни АХО станут спокойнее.

В статье выделили четыре узких места, где часто возникает хаос. Основано на нашем пятилетнем опыте работы с экспертами административно-хозяйственной деятельности.

Причина #1. Зоны ответственности команды АХО не формализованы «на бумаге»

По нашему опыту, специалисты АХО досконально знают, кто в команде за что отвечает — даже если в должностных инструкциях это описано общими фразами: «обеспечивать комфорт и порядок». А у вас есть внутренняя картинка: кто за что берётся, какие задачи типовые, сколько времени уходит. И это работает, пока вы держите всё под контролем.

Но даже с таким глубоким пониманием что-то может ускользать, особенно когда обязанностей много.

Бывают и «ничейные задачи», такие, что не подпадают ни под одну формулировку. Или просто редкие: уборка после мероприятия, разовая перестановка мебели.

Вы не сталкиваетесь с ними каждый день, поэтому, когда они появляются, приходится переключаться: выделять время, вникать, принимать решения на ходу.

Что можно сделать

Простой ответ: описать зону ответственности в явном виде. Или, если точнее, типизировать задачи: какие обращения бывают, кто за них отвечает, какие из них повторяются часто, а какие — разовые, но важные.

Это может быть электрика, сантехника, клининг, учёт расходников, контроль выдачи пропусков, мелкий ремонт и другие задачи, которые возникают в повседневной работе.

Не ограничивайтесь широкими формулировками вроде «следить за порядком» — пройдитесь по каждой задаче точечно.

Как бы банально это ни звучало, прописать обязанности по пунктам это действительно полезное упражнение. Даже самой инициативной и замотивированной команде нужно общее понимание и структура.

Пишите даже то, что кажется само собой разумеющимся. Это поможет увидеть, сколько времени уходит на, казалось бы, мелочи — а на деле из них может складываться весь день.

А ещё вы можете удивиться, насколько по-разному люди трактуют очевидное. Отличный повод свериться и договориться, особенно если команда большая.

| Тип обращения | Кто отвечает |

|---|---|

| Замена лампочки | Электрик Семён |

| Засор в раковине + уборка после устранения | Сантехник Пётр, клининг-менеджер Екатерина |

| Заказ питьевой воды | Офис-менеджер Ирина |

| Уборка после мероприятия | Клининг-менеджер Екатерина |

| Поломка принтера | ИТ-специалист Олег |

| Заказ канцелярии | Офис-менеджер Ирина |

| Идеи для офиса, нестандартные задачи | Административный менеджер Алёна |

| Сервис в переговорных | Офис-менеджер Анна, кофе-леди Ксения, клининг Светлана, ИТ-специалист Олег |

Когда вы чётко зафиксировали и донесли до команды прописанные обязанности, у всех участников процесса перед глазами есть общая картина: кто за что отвечает.

Это снижает уровень неопределённости, экономит время — и даёт вам чуть больше спокойствия. Например, вас не дёргают в отпуске, и не приходится каждый раз вспоминать, кому это «обычно» передают.

Если с обязанностями всё в порядке, попробуйте добавить в процесс ориентиры по срокам — SLA.

Для начала можно взять совсем простые показатели, например, договориться сколько времени даётся на выполнение каждой типовой задачи: заменить лампочку — за два часа; убрать переговорку после совещания — за три.

Когда вы для каждого типа обращения установите время на решение, у всех появляется понятный ориентир скорости, а вы сможете анализировать этот показатель и улучшать сервис не по наитию, а по фактам.

| Тип обращения | Кто отвечает | SLA |

|---|---|---|

| Замена лампочки | Электрик Семён | 2 часа |

| Заказ питьевой воды | Офис-менеджер Ирина | 1 час |

| Уборка после мероприятия | Клининг (Екатерина) | 3 часа |

| Поломка принтера | ИТ-специалист Олег | 48 часов |

Причина #2. Неэффективные каналы для приёма обращений

Офисные сотрудники не обязаны помнить, к кому из команды АХО идти с конкретной просьбой. Если на кухне капает кран, бухгалтер Ирина не будет искать по офису сантехника Виталия, она напишет офис-менеджеру или руководителю АХО, потому что уверена: вы быстро решите эту ситуацию, как уже делали много раз.

И это хорошо: главное, что о проблеме сообщили, а не промолчали. Но вот в том, как сотрудники передают вам обращения, и кроется узкое место.

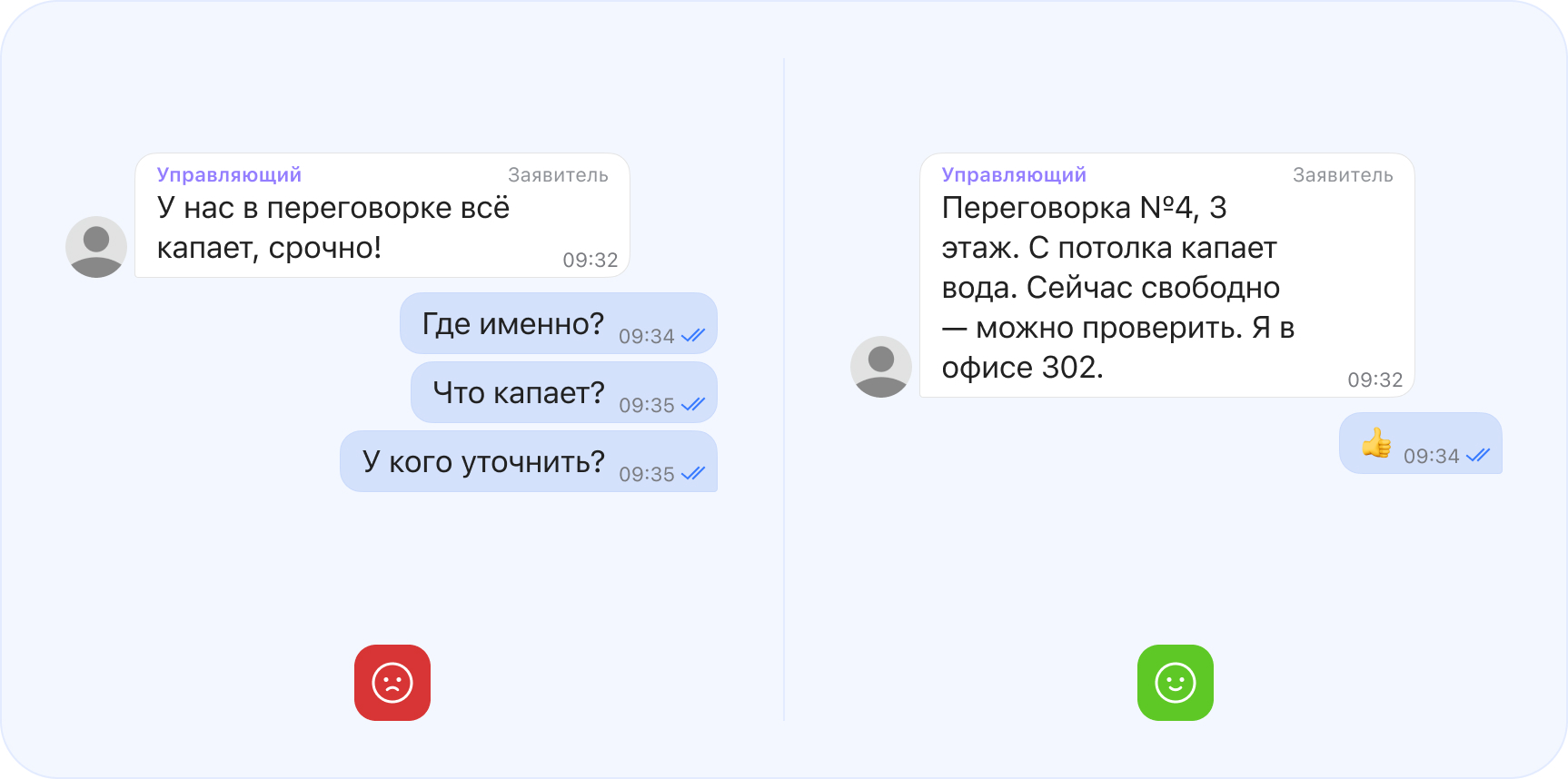

Кто-то пишет в общий чат, что кран на кухне капает, кто-то звонит из переговорки и злится на проектор, кто-то по пути к кофемашине нелестно отзывается о кофейных зёрнах и просит купить новые, а кто-то шлёт внушительное письмо с простой просьбой поставить замиокулькас в холле.

Такой хаотичный поток из разных каналов выматывает: приходится тратить много времени и внимания, чтобы всех услышать и отреагировать.

Ещё в таких условиях часть заявок теряется, часть дублируется, какие-то просто «висят» без движения. Всё это ведёт к лишней ручной работе: постоянным уточнениям, переспросам и частым просьбам «напомните, пожалуйста».

Когда нет чётко оговорённого канала для приёма обращений, всё размывается, и порядок поддерживать становится сложно.

Что можно сделать

- Обращения нужно централизовать: организовать процесс так, чтобы все заявки попадали в одно место, где с ними удобно работать.

Для этого вам нужно выбрать основной канал для обращений. Главное, чтобы он был понятным и для сотрудников, и для вас. Например, это может быть отдельный email, Яндекс Форма по QR-коду, которая будет собирать обращения в единую таблицу, или даже специализированный ИТ-инструмент.

- Ещё важно заранее договориться, как именно сотрудники будут оформлять обращение — то есть продумать структуру подачи.

Не просто одно поле в Яндекс Форме «Опишите вашу проблему», где с большой вероятностью напишут «вода везде капает» или «лампочки в офисе не работают», а сразу конкретные пункты: где, что случилось, насколько срочно это нужно решить и как связаться.

Так сотруднику не придётся гадать, как именно описать проблему, а вам — тратить время на переписки и уточнения, всё будет понятно с первого раза.

Такую структуру можно использовать даже для обращений в чате — главное, чтобы в офисе был согласованный способ, как описывать бытовую проблему

Такую структуру можно использовать даже для обращений в чате — главное, чтобы в офисе был согласованный способ, как описывать бытовую проблему

Поначалу может быть и так, что сотрудники всё равно будут обращаться по старинке, минуя основной канал для обращений: писать в чат, звонить или говорить устно. Это нормально. На перестройку уходит время, особенно у людей старой закалки.

Тут важно последовательно напоминать: «Теперь для заявок у нас есть единое окно и структура, так надёжнее и для вас, и для нас».

Причина #3. Ручная постановка задач команде АХО. Сотрудников много, а вы — одни

Ещё одно узкое место — ручная постановка задач. Иногда процесс выстроен так, что все обращения приходят одному человеку, нередко вам, а дальше начинается ручная диспетчеризация. Вы должны понять, кому передать, в каком виде, у кого переспросить, объяснить, уточнить сроки, напомнить.

Высок риск, что задача потеряется, останется без ответа или вернётся с вопросом: «Так вы сделали?».

Ручная диспетчеризация может незаметно отнимать много времени: вроде бы только передали одну заявку, уточнили по другой — и уже полдня прошло. В итоге возникает хроническая нехватка ресурсов на основные задачи и пропадает ощущение, что вы управляете процессом.

Что можно сделать

Идеальный сценарий выглядит так:

сотрудник оставляет обращение

Так устроено в системах автоматизации. Без специализированных ИТ-инструментов такого алгоритма добиться сложно, но важно признать: ручная диспетчеризация — это отдельное узкое место. И его можно начать разгружать поэтапно.

Например, если вы собираете обращения через Яндекс.Форму, у вас уже есть таблица с обращениями.

Можно дать к ней доступ ответственным: электрику, уборщице, офис-менеджеру, хендимену, кофе-леди — всей команде, которая заботится о комфорте и порядке.

| Где | Что случилось | Насколько срочно | Контакты |

|---|---|---|---|

| Переговорная №3 | Перегорела лампочка | Срочно | Ирина, +700000000 |

Они смогут сами видеть задачи по своему направлению и брать их в работу. Придётся, конечно, договориться о правилах регулярно эту таблицу отсматривать.

Однако так вы уже сделаете первый шаг к тому, чтобы выйти из роли «узкого горлышка» между заявкой и исполнителем. Появляется понятный маршрут: от обращения — к тому, кто будет решать.

Причина #4. Нет чёткого понимания, что происходит с заявкой, когда её уже взяли в работу

Когда обращение попадает в работу ответственному, всегда ли вы знаете, что происходит с задачей, какой у неё статус? Когда нет прозрачности, приходится держать в голове, переспрашивать, брать на личный контроль.

Если так происходит из раза в раз, вам приходится перепроверять каждое обращение. Не спорим, сложные задачи требуют контроля. Но если приходится тратить время даже на то, чтобы убедиться, что лампочку заменили — это можно исправить.

Что можно сделать

Если вернуться к примеру с ИТ-решениями, процесс выглядит так:

Сотрудник оставляет заявку

В любой момент вы сами можете посмотреть, что происходит с обращением: ИТ-решения дают полный доступ к информации.

Если хотите здесь и сейчас попробовать решить этот вопрос, продумайте удобный для всех процесс, как сообщить, что с заявкой происходит.

Например, можно ввести правило всегда отписываться о статусе в общем чате команды.

А если вы собираете обращения через Яндекс.Форму, попробуйте доработать таблицу: добавьте к ней столбец со статусом.

| Где | Что случилось | Ответственный | Статус |

|---|---|---|---|

| Переговорная №3 | Перегорела лампочка | Электрик Семён | В работе |

| Кухня | Засор в раковине | Сантехник Пётр | Выполнено |

Здесь действует то же правило: договориться и отслеживать таблицу, и обновлять статус. Это добавит процессу прозрачности.

А ещё вы сможете быстрее сообщать сотруднику, который оставил обращение, что всё сделано. Такие простые шаги сильно влияют на лояльность. Люди видят, что их просьбы не уходят в пустоту, и начинают больше доверять сервисной службе.

Хаос в обращениях это не ваша рабочая норма, а вполне решаемая ситуация.

Начать можно с простых шагов, они уже качественно улучшают процесс: делают ваш день спокойнее, а работу сотрудников АХО — предсказуемее.